Производства продуктов питания всегда остро стоит на повестке дня в любом государстве.

Эффективность любого производства или системы определяется оптимальным потреблением и производством ресурсов.

Решение возникших проблем решается по стандартной цепочке прогноз-план-реализация результат.

Решением этих проблем занимается бюрократический аппарат.

Опасность представляет кастовость бюрократического аппарата, выражаемая в принятии управленческих решений в своих интересах. Внутренних ограничений бюрократический аппарат не имеет, если выходит на траекторию катастрофы, то приводит любую систему к краху.

Во время первой мировой войны большое количество крестьян и рабочих было призвано на фронт.

Производство зерна ожидаемо упало. Возник дефицит. Как решали этот вопрос в Царской России,

Временное правительство и правительство большевиков?

В ответ на дефицит продовольствия Царское правительство ввело продразверстку и карточную систему распределения продуктов, ценами выровнить распределение продуктов возможности не было.

Впервые продразвёрстка была введена в Российской империи 2 декабря 1916 года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система государственных закупок на свободном рынке.

Идею изъятия хлеба официально оформил министр земледелия Российской империи Александр Риттих, 29 ноября 1916 года он подписал постановление «О развёрстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной», которое было опубликовано 2 декабря 1916 года.

Продразверстка предполагала обязанность русских крестьян продавать зерно по установленной государственной цене. Часто взамен зерна выдавались не деньги, а расписки или бумажные марки.

В 1916 году были введены первые карточки на продукты питания — это были карточки на сахар.

10 октября 1916г. на Особом совещании по продовольственному вопросу был выдвинут проект введения карточной системы по всей стране. Он не был принят, но к этому времени в некоторых городах России уже существовали свои карточки и продажа продуктов по ним осуществлялась в небольших размерах.

В России начали распределять по карточкам сахар — с 16 августа 1916г., с марта 1917г. начались выдачи хлеба по карточной системе, с июня 1917г. карточки распространились на крупы, в июле — на мясо, в августе — на коровье масло, в сентябре — для яиц, в октябре — на растительные масла, в ноябре и декабре 1917г. — на кондитерские изделия и на чай.

Обязательная продажа зерна шла плохо. Были случаи неповиновения крестьян. Были случаи насильственной экспроприации зерна. С декабря 1916 по февраль 1917 года было зафиксировано до ста случаев насильственного изъятия зерна у крестьян.

Для подавления народных выступлений широко применялась практика взятия заложников. Идеологами ее были царские генералы: В.А.Золотарев, А.Макшеев и Н.Н.Обручев. Ими были разработаны меры по взятию в заложники неблагонадежного населения Российской империи из числа фабрично-заводских рабочих, поляков, кавказцев и евреев. Под эту доктрину формировались специальные карательные войсковые соединения.

| Период, статистика сбора зерна по продразверстке в 1917 — 1921гг. | Сбор зерна (млн. цент.) | Сбор зерна в среднем за месяц (млн. цент.) |

| Царское правительство | 32 | 2,7 |

| Конституционные демократы и социалисты, март — декабрь 1917 г. | 47,2 | 4,72 |

| Большевики, январь — октябрь 1918 г. | 5 | 0,55 |

| Большевики, ноябрь 1918 — октябрь 1919 гг. | 18 | 1,5 |

| Большевики, ноябрь 1919 — октябрь 1920 гг. | 35 | 2,91 |

| Большевики, ноябрь 1920 — октябрь 1921 гг. | 46,7 | 3,89 |

| Итого большевики за 46 месяцев | 104,7 | 2,27 |

По изъятию зерна в месяц первое место Временное правительство – 4,72 млн.ц. в месяц, второе Царское правительство 2,7 млн.ц. в месяц, третье, последнее занимают большевики 2,27 млн.ц. в месяц.

Если проанализировать цепочку прогноз-план-реализация-результат, то можно отметить, что при конфискации зерна на уровне 2,7 мил. центнеров в месяц начинается возмущение и вооруженное сопротивление крестьянства.

Царское правительство продолжало свою линию конфискации зерна на уровне 2,7 мил. центнеров, реформировать государственное управления аппарата и модель развития либеральное правительство не собиралось, а вот расхищать ресурсы принялось с удвоенной силой это ожидаемо привело к февральской революции 1917 года.

Временное правительство увеличило конфискацию зерна на уровне 4,72 мил. центнеров, при общем развале управления государственного аппарата это ожидаемо привело к октябрьской революции 1917 года.

Правительство большевиков начало реформировать госаппарат и менять модель развития, но при решении продовольственного вопроса цепочка прогноз-план-реализация-результат бюрократической системы большевиков вышла на неоптимальный, катастрофический уровень 3,89, результат Тамбовской восстание и 1 марта-18 марта 1921 года Кронштадтский мятеж.

Но так как правительство большевиков действовало в интересах народа, было принято решение о структурных изменениях, и это заняло не 30 лет, решение было принято мгновенно, за 3 дня. Это и есть пример эффективного управленческого решения, которое дало «мгновенный результат».

Для решения продовольственной проблемы был введен НЭП.

Политика НЭПа была провозглашена 21 марта 1921 г. С этого момента отменялась продразверстка. Она была заменена вдвое меньшим продналогом. Он, по желанию крестьянина мог быть внесен и деньгами и продуктами.

Однако налоговая политика советской власти стала серьезным сдерживающим фактором для развития крупных крестьянских хозяйств. Если беднота была освобождена от выплат, то зажиточное крестьянство несло тяжкое налоговое бремя. Стремясь ускользнуть от их уплаты, зажиточные крестьяне, кулаки дробили свои хозяйства. При этом темпы дробления хозяйств были в два раза выше, чем в дореволюционный период.

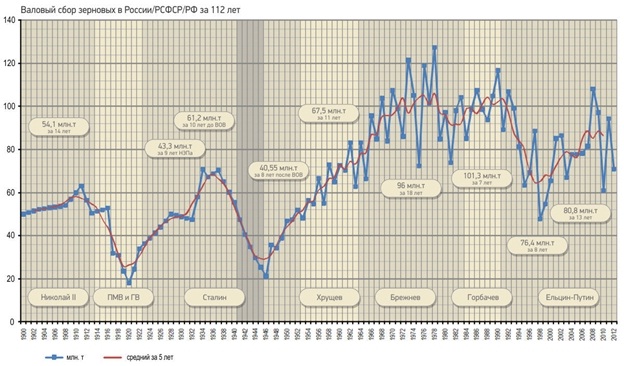

Восстановления довоенных посевных зерновых площадей — 94,7 млн га — удалось добиться лишь к 1927 году (общая посевная площадь в 1927 составила 112,4 млн га против 105 млн га в 1913 г.). Также удалось немного превысить довоенный уровень (1913) урожайности: средняя урожайность зерновых культур за 1924—1928 достигла 7,5 ц/га. Практически удалось восстановить поголовье скота (за исключением лошадей).

Валовая продукция зерновых к концу восстановительного периода (1928) достигла 733,2 млн ц.

Товарность зернового хозяйства оставалась крайне низкой — в 1926/27 году средняя товарность зернового хозяйства составляла 13,3 % (47,2 % — колхозы и совхозы, 20,0 % — кулаки, 11,2 % — бедняки и середняки). В валовой продукции зерна колхозы и совхозы занимали 1,7 %, кулаки − 13 %, середняки и бедняки − 85,3 %. Количество индивидуальных крестьянских хозяйств к 1926 году достигло 24,6 млн, средняя площадь посева составляла менее 4,5 га (1928), более 30 % хозяйств не имело средств (инструмента, рабочего скота) для обработки земли. Низкий уровень агротехники мелкого индивидуального хозяйства не имел дальнейших перспектив роста. В 1928 году 9,8 % посевных площадей вспахивалось сохой, сев на три четверти был ручным, уборка хлебов на 44 % производилась серпом и косой, обмолот на 40,7 % производился немеханическими способами (цепом и др.).

Частный, ремесленный способ производства зерна себя исчерпал, уровень жизни поднять 85% крестьян уже не мог. Логичный шаг применить новые технологии перевести производство зерна на промышленный уровень – в тот момент структурной формой промышленного производства являлся колхоз.

Переход к крупному общественному сельскохозяйственному производству означал революцию во всём укладе жизни крестьянства. В короткие сроки в деревне была в основном ликвидирована неграмотность, проведена работа по подготовке сельскохозяйственных кадров (агрономов, зоотехников, трактористов, шофёров и других специалистов), была подготовлена новая техническая база; развернулось строительство тракторных заводов и сельскохозяйственного машиностроения, что позволило наладить массовое производство тракторов и сельскохозяйственных машин. Была создана управляемая, прогрессивная система сельского хозяйства, обеспечившую сырьевую базу промышленности, снизившую до минимума влияние природных факторов (засухи и т. п.) и позволившую создать необходимый стратегический зерновой запас для страны до начала войны.

В результате комплексного решения важнейших аграрных проблем в сельском хозяйстве возросли объёмы производства и государственных закупок основных видов сельскохозяйственной продукции, улучшилась отраслевая структура сельского хозяйства — повысился удельный вес продукции животноводства (в 1966—70 на долю животноводства приходилось 49,1% валовой продукции сельского хозяйства, в 1971—75 — 51,2%). Валовая продукция сельского хозяйства в 1975 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 1965, в 2,3 раза — с 1940 и в 3,2 раза — с 1913. Производительность труда в сельском хозяйстве за 1966 — 1975 возросла в 1,5 раза при сокращении численности работающих в отрасли с 25,8 млн. чел. до 23,5 млн. (по сравнению с 1940 — в 3,5 раза, по сравнению с 1913 — в 5,7 раза).

Бюрократическая система вновь начала снижать эффективность системы уже на уровне распределения ресурсов.

В июле 1930 года на втором съезде потребительской кооперации в Москве было решено объединить Центросоюз СССР и Центросоюз РСФСР с общим управлением и контролем.

Благодаря сильному росту продукции сельского хозяйства, как зернового хозяйства и животноводства, так и технических культур, спрос крестьянства на товары широкого потребления рос огромными темпами, позволил увеличить товарооборот в деревне с 1935 года по 1938 год более, чем в два раза.

Центросоюз и местные органы потребкооперации не знали потребности в товарах при наличии на складах достаточных запасов товаров, обнаружены факты отсутствия в продаже соли, сахара, мыла, папирос, махорки и других товаров повседневного спроса. Имея на складах огромные запасы оконного стекла, Центросоюз лишил потребителей возможности использования его, не снабдив торговую сеть алмазами для нарезки стекла.

Потребсоюзы работали с убытками, расходовали на личное потребление кооперативные средства (воровали), вследствие чего, не пользуясь нормальным банковским кредитом, они не в состоянии даже выкупать засылаемые им для деревни товары. 1937 год закончили с убытком 4825 сельпо, или 20,6% общего их количества, и 600 райпотребсоюзов, или 24,5%.

Решение об изменении структуры и правил функционирования потребкооперации не заставил ждать. Вновь можно отметить, что правительство СССР действовал в интересах народа.

Для предупреждения хищений и злоупотреблений, списание недостач, растрат и хищений, производилось только при наличии постановления правления соответствующей кооперативной организации с последующим утверждением общим собранием пайщиков постановлений правления по этим вопросам.

Были созданы ревизионные комиссии органов потребкооперации, которые в случаях растрат и хищений или списаний товаров производили тщательные расследования и о результатах докладывали правлению или общему собранию пайщиков (собранию уполномоченных).

Для разрушения кастовости, уникальности бюрократического аппарата права оценки, наблюдения и распределения было передано пайщикам крестьянам и работникам артелей.

Перестройка работы потребительской кооперации дала свои положительные результаты: рост советской торговли сопровождался положительными структурными сдвигами — удельный вес торговли в деревне поднялся во всем розничном товарообороте страны; он вырос с 29,7% в 1935 г. до 32,4% в 1937 г. Усилилась роль потребкооперации в сельской торговле. С 1935 г. рост сельского товарооборота опередил рост городского товарооборота. За 1935 — 1937 гг. сельский товарооборот увеличился на 71%, городской — на 49%.

Перестройка потребительской кооперации способствовала более быстрому продвижению товаров к потребителям. Розничная торговля увеличилась больше, чем оптовая, промежуточные звенья снизились до оптимального минимума. Годовые темпы снижения цен на розничные товары составлял 10%.

После 20-го съезда 1956 года бюрократический аппарат ни чем и ни кем не сдерживаемый, начал принимать управленческие решения в своих интересах, снижая эффективность социалистической системы, намеренно дискредитируя ее и уничтожая ее достижения, привел СССР в августе 1991 года к уничтожению, присвоил производственные предприятия и природные ресурсы посредством приватизации.

Это получилось благодаря тому, что в СССР кастовую структуру бюрократии и партийного аппарата ликвидировать не удалось.

Алимов А.Ф.